Psychosomatische Beschwerden sind relativ häufig. Dieser Beitrag erläutert die physiologischen Zusammenhänge und wie Zen in Vorbeugung und Behandlung unterstützend wirkt.

Als psychosomatische Beschwerden werden in der Medizin körperliche Beschwerden bezeichnet, die nicht oder nicht nur auf Funktionsstörungen des Körpers zurückzuführen sind. Sie ähneln aber in ihrer Ausprägung rein körperlichen oder organischen Beschwerden. Aber diese trennende Aufteilung in körperliche, psychische und psychosomatische Beschwerden entspricht einer historischen, medizinischen Betrachtungsweise, die jedoch immer noch aktuell ist und der Aufteilung in medizinische Fachgebiete entspricht. Im Zen – wie auch anderen fernöstlichen Traditionen – ist diese Trennung nie vollzogen worden.

Normale psychosomatische Funktion

Unser Körper wird entscheidend durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Teilen, die Waagschalen einer Waage miteinander arbeiten, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Der Sympathikus aktiviert unseren Körper, wie es beim Kämpfen oder Flüchten erforderlich war und ist. Der Parasympathikus sorgt für Erholung, Regeneration, Verdauung, Entspannung und ist auch bei der Fortpflanzung aktiv. Ist der Sympathikus aktiv, ruht der Parasympathikus und umgekehrt. Beide Systeme hochgefahren gleichzeitig geht nicht. Dies alles findet auf entwicklungsgeschichtlich niedrigen Ebenen des Nervensystems statt, im Rückenmark, Hirnstamm, Stammhirn, Mittelhirn. Unsere Wahrnehmungen aus der Umwelt, aber auch aus dem Körper selbst, und das vegetative Nervensystem stehen in ständigem Austausch miteinander.

Was wir als Psyche bezeichnen ist hingegen eher im entwicklungsgeschichtlich jüngeren Großhirn im Zusammenspiel mit dem Mittelhirn lokalisiert. Beide sind jedoch nicht vom übrigen Nervensystem getrennt. Vielmehr findet ein intensiver Austausch untereinander statt. Und es ist keinesfalls so, dass das Großhirn sozusagen die anderen Anteile dominiert und der Austausch nur in dieser einen Richtung vom Großhirn zum Rest hin stattfindet.

Eine echte Trennung von Körper und Psyche gibt also allenfalls aus medizinhistorischen oder didaktischen Gründen und nicht in Wirklichkeit.

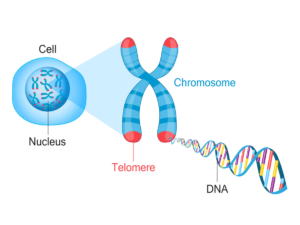

Quelle: Wikipedia, aus Neil A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie. Spektrum-Verlag Heidelberg-Berlin 2003, ISBN 3-8274-1352-4

Psychosomatische Funktion bei psychischer Belastung

Bei anhaltenden psychischen Belastungen kommt es nun zu einer Verschiebung des inneren Gleichgewichts hin zum Sympathikus. Wir sind daueralarmiert. Faszinierend ist, tatsächliche Belastungen verstärken sich sehr häufig durch Gedankenketten, Befürchtungen, Ängste, Glaubenssätze, die mit der tatsächlichen Belastung nur wenig zu tun haben. Unser ewiges Gedankenkarussell dreht und dreht. Was hätte ich besser machen können? Wenn ich das nicht schaffe, was dann? Was sollen die anderen von mir denken? etc. … Das Gedankenkarussell hat selbst keine greifbare Substanz. Der Sympathikus, der dadurch aktiviert wird, führt aber zu realen, messbaren Veränderungen unseres Körpers.

Ist der Sympathikus aktiviert, sind wir bereit zum Kampf oder zur Flucht. Die Schultern sind hochgezogen, der Rumpf gebeugt zum Schutz der lebenswichtigen Organe. Die Beine sind sprungbereit. Atmung und Herzaktivität sind beschleunigt. Energiereserven werden im Blut bereitgestellt. Der Blutdruck steigt, um die Muskeln mit Energie und Sauerstoff zu versorgen. Verdauung, Immunsystem, Sexualität werden gedrosselt. Die Schmerzempfindung und der bewusste Kontakt zu unserem Körper wird heruntergeregelt. Es ist die vollkommene Fokussierung auf Kampf oder Flucht. Intelligenz und Kreativität sowie ein soziales Miteinander sind in diesem Moment nicht mehr möglich.

Ist der Sympathikus daueraktiviert, bleiben wir im Zustand der Daueralarmierung, bis die Ressourcen des Körpers erschöpft sind.

Psychosomatische Funktionsstörungen bei Dauerbelastung

Auf diese Erschöpfung macht der Körper uns zunächst durch Beschwerden aufmerksam, später durch Krankheiten. Es kommt zu schmerzhaften Verspannungen des Bewegungsapparates, die in bleibende Veränderungen der Gelenke, Faszien, Bandscheiben übergehen. Der Blutdruck ist dauerhaft erhöht. Herzrhythmusstörungen können auftreten. Der Stoffwechsel verschiebt sich hin zu erhöhten Blutfetten und einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Die Tätigkeit von Magen und Darm sind gestört. Häufig kommt es zu Übersäuerungen, Druck im Oberbauch, Durchfall, Verstopfung. Infekte häufen sich. Das Sexualleben ist gestört. Bei hohem Erholungsbedürfnis funktioniert das Schlafen nicht mehr. Arztbesuche sind nötig. Das warten auf Termine und wenig richtungsweisende Befunde beunruhigen zusätzlich. Eine verhängnisvolle Abwärtsspirale beginnt.

Psychosomatische Beschwerden und Zen

Selbstverständlich ist es nötig, alle diese Beschwerden durch medizinische Diagnostik abzuklären. Hinter allem können ja behandlungsbedürftige Krankheiten stecken, die wir dem klassisch somatischen Bereich zuordnen, also dem körperlichen Bereich. Das ist der Schwerpunkt und Nutzen der spezialisierten westlichen Medizin. Oder wenn die körperlichen, die somatischen Beschwerden nur Begleiter einer ernsthaften psychischen Erkrankung sind, dann ist es der Schwerpunkt der Psychiatrie. Manchmal ist das Beschwerdebild auch so stark fortgeschritten, dass eine medikamentöse Behandlung erforderlich ist, um überhaupt aus westlich medizinischer Sicht „weichere“ Methoden zum Einsatz bringen zu können.

Vorher jedoch, wenn wir uns noch im Bereich der Funktionsstörungen bewegen, kann Zen regulierend und vorbeugend wirken. Zen im Sinne eines Weges, bestehend aus regelmäßiger Meditation, dem Zazen, und regelmäßiger körperlicher Aktivität.

Bewegung bringt Körper und Psyche in Einheit

Regelmäßige körperliche Aktivität, gern ein Mix aus Kraft und Ausdauer, trainieren das Spiel des vegetativen Nervensystems. In der körperlichen Belastung ist der Sympathikus aktiv, danach in der Erholung der Parasympathikus. Körper und Psyche werden hier zu einer Einheit. Die psychosomatischen Regelkreise werden trainiert. Anspannung und Entspannung folgen einem ganz natürlichen Rhythmus.

Im Zazen sitzen wir körperlich still, aufrecht, Schulter und Nacken entspannt, der Bauch entspannt, die Brust geöffnet. Die Körperhaltung bei Alarmierung ist aufgehoben. Dies erleichtert ganz natürlich ein heilsames, rhythmisch fließendes Atmen mit verlängerter Ausatmung, die sich von selbst ergibt – gern unterstützt durch eine Meditationsübung. Hierdurch wird der Parasympathikus aktiviert.

Sport und Zazen haben also einen direkt therapeutischen Effekt bei psychosomatischen Funktionsstörungen. Regelmäßiges Zazen führt aber darüber hinaus zu einem Anhalten unserer Gedankenkarusselle und mehr und mehr zur Erkenntnis, was unser ganz persönliches Karussell ist und was Wirklichkeit.

Psychosomatische Beschwerden und Zen: Einen wunderbaren Einstieg in diesen Weg bietet u.a. das Seminar „Releasing the pressure – Stressbalance und vitale Energie“ https://www.zen-leadership.training/zen-leadership-way/stressbalance-und-vitale-energie/ .

Blogbeitrag von Dr. Michael Neuber, Zen Leadership Trainer, Arbeitsmediziner, Allgemeinmediziner und Betriebsarzt